Reiter

5.5.3) Zahnentwicklung

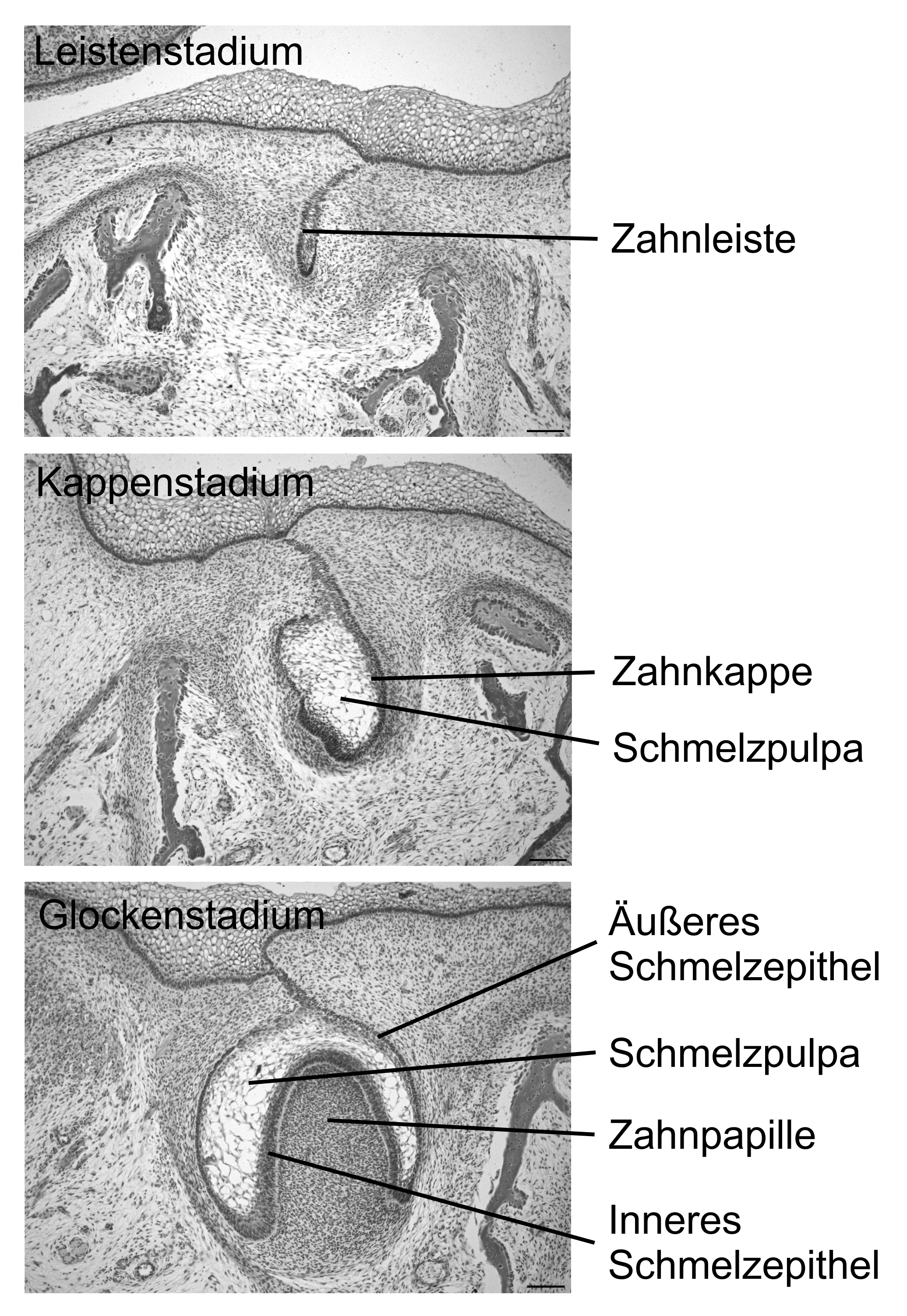

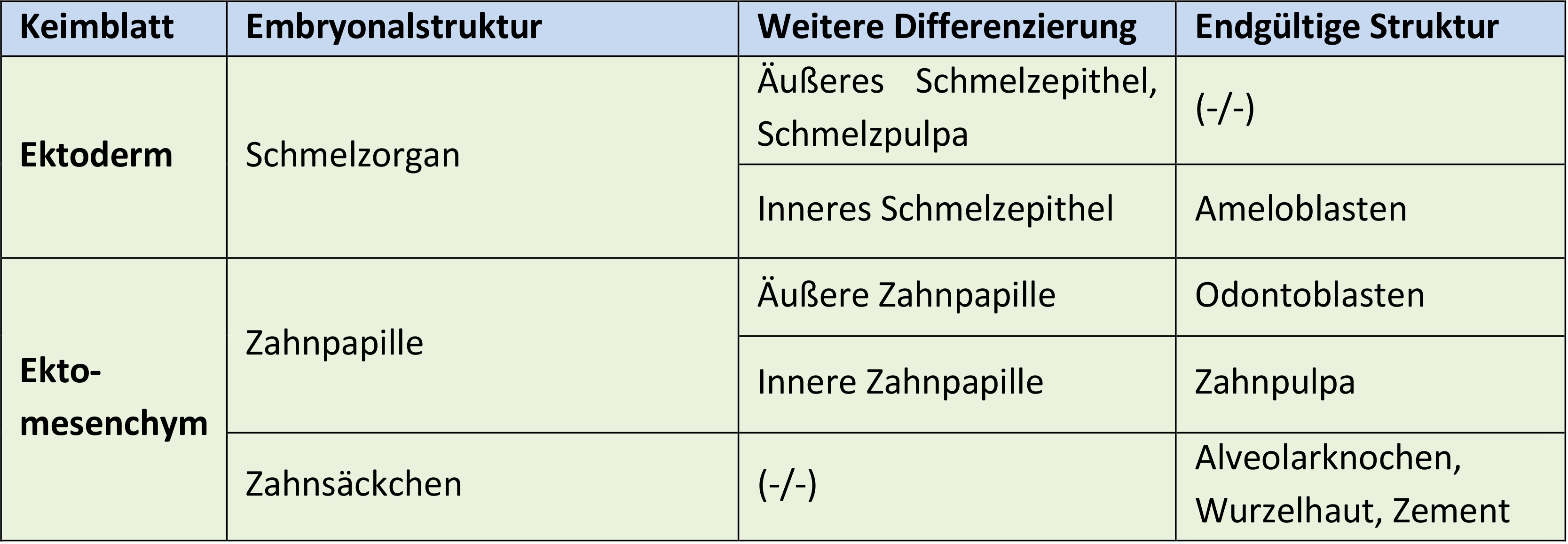

Mit dem Wissen um den Ablauf der embryonalen Entstehung der Zähne lässt sich der komplexe Aufbau dieser Organe leichter nachvollziehen. Die Zähne entstehen embryologisch aus einem Zusammenspiel von Ektoderm der Mundhöhle und dem Ektomesenchym aus der Neuralleiste. Schon in der fünften Schwangerschaftswoche bildet sich in der ektodermalen Mundhöhle eine bogenförmige Epithelverdickung, welche sich im weiteren Verlauf in das darunterliegende Mesenchym einstülpt und die Zahnleiste bildet (Abb. 1 oben). Ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat entspringen dann aus dieser Leiste jeweils in jedem Kieferquadranten fünf Zahnknospen für die kindlichen Milchzähne. Auch die Anlagen für die Ersatzzähne gehen schon früh als eine weitere, sogenannte Ersatzzahnleiste, aus der Milchzahnleiste hervor. Die ektodermalen Knospen entwickeln sich dann durch ein schnelleres Wachstum der Knospenseiten zuerst zu einer vom Oberflächenepithel abgewandten Zahnkappe (Abb. 1 mitte) und dann weiter zu einer Zahnglocke (Abb. 1 unten), die mesenchymales Gewebe (Neuralleiste) in ihrem Inneren umschließt. Der dabei eingeschlossene Bereich wird als Zahnpapille bezeichnet. Die komplette Zahnanlage inklusive Zahnpapille wird von einer Mesenchymverdichtung, dem sogenannten Zahnsäckchen umgeben.

ABBILDUNG 1: Entwicklung der Zahnanlage und des Schmelzorgans. Oben: Entstehung der Zahnleiste als Einstülpung des ektodermalen Mundhöhlenepithels in das darunterliegende Ektomesenchym. Mitte: Entstehung der Schmelzpulpa und Ausbildung des Kappenstadiums. Unten: Glockenstadium mit Zahnpapille und ausdifferenzierter Schmelzpulpa, begrenzt durch inneres und äußeres Schmelzepithel. Färbung: E.H. Messbalken: 200 µm.

ABBILDUNG 1: Entwicklung der Zahnanlage und des Schmelzorgans. Oben: Entstehung der Zahnleiste als Einstülpung des ektodermalen Mundhöhlenepithels in das darunterliegende Ektomesenchym. Mitte: Entstehung der Schmelzpulpa und Ausbildung des Kappenstadiums. Unten: Glockenstadium mit Zahnpapille und ausdifferenzierter Schmelzpulpa, begrenzt durch inneres und äußeres Schmelzepithel. Färbung: E.H. Messbalken: 200 µm.Schmelzorgan

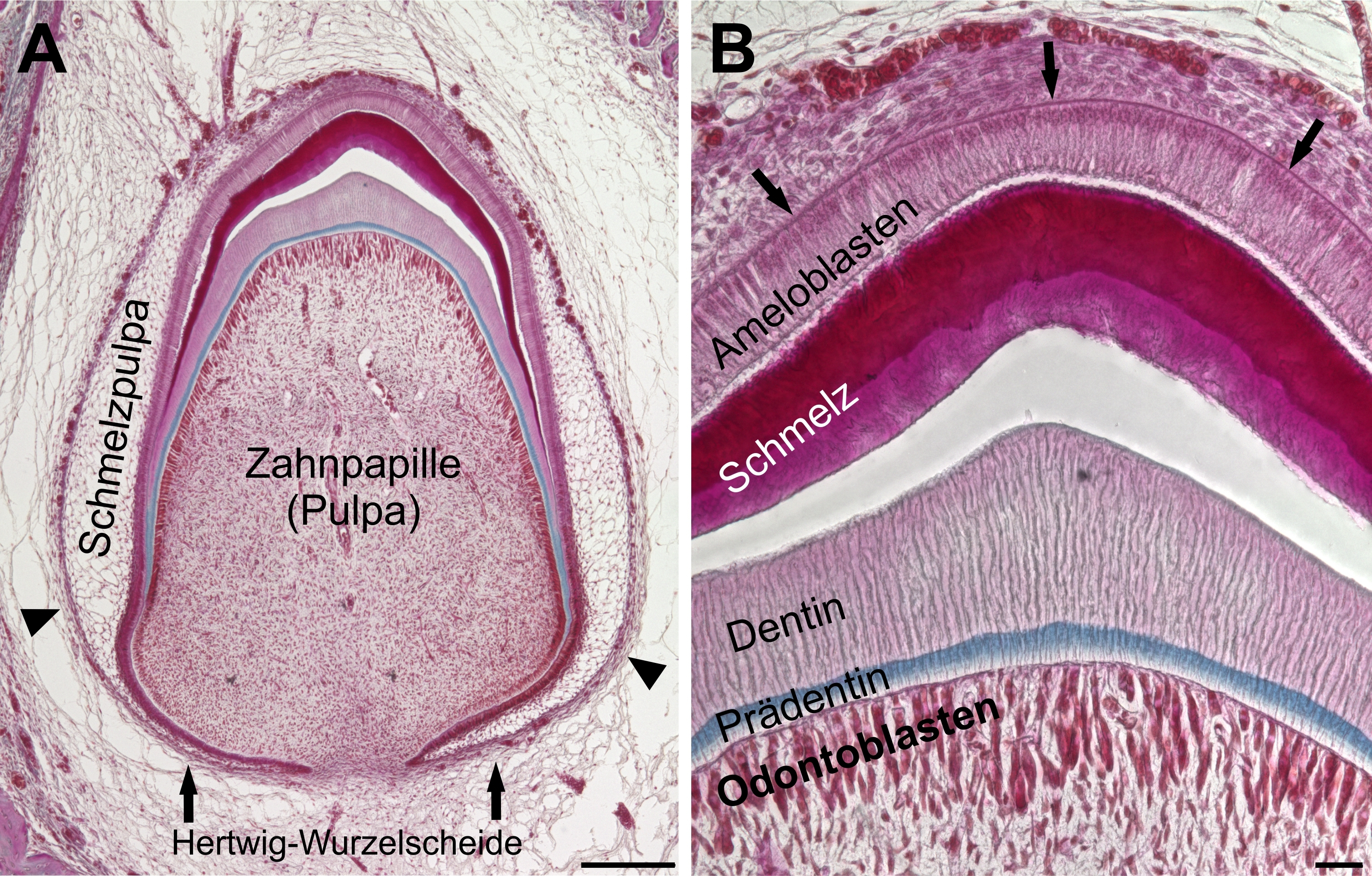

Im Glockenstadium hat sich das vormals epitheliale Gewebe des Mundhöhlenektoderms in das sogenannte Schmelzorgan umgewandelt. Entsprechend dem äußeren und dem inneren Blatt der Zahnglocke unterscheidet man ein äußeres und ein inneres Schmelzepithel. Das äußere Schmelzepithel grenzt an das Zahnsäckchen, das innere Schmelzepithel an die Zahnpulpa. Besonders hervorzuheben ist, dass das Epithel der Zahnanlage komplett von einer Basallamina, die der Basallamina des Mundhöhlenepithels entspricht, umgeben ist. Sie wird insbesondere im Bereich des inneren Schmelzepithels als Membrana praeformativa bezeichnet. Zwischen innerem und äußerem Schmelzepithel befindet sich das Schmelzretikulum (Schmelzpulpa) - ein Raum, der mit locker angeordneten ektodermalen Zellen gefüllt ist und der als Platzhalter für den sich entwickelnden Zahnkronenschmelz fungiert. Die ursprüngliche Verbindung der Zahnanlage mit der Oberfläche über die Zahnleiste löst sich mit der Zeit nach dem Glockenstadium auf. Der Bereich der Umschlagfalte, wo äußeres und inneres Schmelzepithel ineinander übergehen verlängert sich indes zusehends nach basal und bildet die Hertwig-Wurzelscheide aus (Abb. 2A). An ihr lagern sich Odontoblasten an und bilden das Wurzeldentin.

Im Glockenstadium hat sich das vormals epitheliale Gewebe des Mundhöhlenektoderms in das sogenannte Schmelzorgan umgewandelt. Entsprechend dem äußeren und dem inneren Blatt der Zahnglocke unterscheidet man ein äußeres und ein inneres Schmelzepithel. Das äußere Schmelzepithel grenzt an das Zahnsäckchen, das innere Schmelzepithel an die Zahnpulpa. Besonders hervorzuheben ist, dass das Epithel der Zahnanlage komplett von einer Basallamina, die der Basallamina des Mundhöhlenepithels entspricht, umgeben ist. Sie wird insbesondere im Bereich des inneren Schmelzepithels als Membrana praeformativa bezeichnet. Zwischen innerem und äußerem Schmelzepithel befindet sich das Schmelzretikulum (Schmelzpulpa) - ein Raum, der mit locker angeordneten ektodermalen Zellen gefüllt ist und der als Platzhalter für den sich entwickelnden Zahnkronenschmelz fungiert. Die ursprüngliche Verbindung der Zahnanlage mit der Oberfläche über die Zahnleiste löst sich mit der Zeit nach dem Glockenstadium auf. Der Bereich der Umschlagfalte, wo äußeres und inneres Schmelzepithel ineinander übergehen verlängert sich indes zusehends nach basal und bildet die Hertwig-Wurzelscheide aus (Abb. 2A). An ihr lagern sich Odontoblasten an und bilden das Wurzeldentin.

Ameloblasten (Adamantoblasten)

Die Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich nach dem Glockenstadium zu zylindrischen Ameloblasten (Adamantoblasten, Abb. 2B). Sie produzieren den Zahnschmelz, indem sie an ihrer eigentlichen Basis (dem Zellpol, der der Basallamina/Membrana praeformativa aufsitzt) Sekretionsgranula für die Schmelzbildung sezernieren. Wegen diesem Polaritätswechsel wird der basale Pol auch als „funktioneller Apex“ beschrieben. Die von den Ameloblasten gebildeten Kristall-Prismen ordnen sich durch die besonders geformte Oberfläche der Ameloblasten im Querschnitt in einer Hufeisen- oder Schlüsselloch-Konfiguration an. Auch bilden die Zellen den Schmelz nicht kontinuierlich und linear, sondern schubweise und in Schlangenlinien, worauf die Retzius- und die Hunter-Schreger-Streifung im Schliffpräparat zurückzuführen sind. Nach vollendeter Schmelzbildung gehen die Ameloblasten spätestens beim Durchbruch des Zahns durch die Mundschleimhaut zugrunde und lösen sich von der Zahnoberfläche. Aus den weiteren Bestandteilen des Ektoderms, nämlich dem äußeren Schmelzepithel und der Schmelzpulpa, bilden sich keine direkten Strukturen des reifen Zahnes.

Die Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich nach dem Glockenstadium zu zylindrischen Ameloblasten (Adamantoblasten, Abb. 2B). Sie produzieren den Zahnschmelz, indem sie an ihrer eigentlichen Basis (dem Zellpol, der der Basallamina/Membrana praeformativa aufsitzt) Sekretionsgranula für die Schmelzbildung sezernieren. Wegen diesem Polaritätswechsel wird der basale Pol auch als „funktioneller Apex“ beschrieben. Die von den Ameloblasten gebildeten Kristall-Prismen ordnen sich durch die besonders geformte Oberfläche der Ameloblasten im Querschnitt in einer Hufeisen- oder Schlüsselloch-Konfiguration an. Auch bilden die Zellen den Schmelz nicht kontinuierlich und linear, sondern schubweise und in Schlangenlinien, worauf die Retzius- und die Hunter-Schreger-Streifung im Schliffpräparat zurückzuführen sind. Nach vollendeter Schmelzbildung gehen die Ameloblasten spätestens beim Durchbruch des Zahns durch die Mundschleimhaut zugrunde und lösen sich von der Zahnoberfläche. Aus den weiteren Bestandteilen des Ektoderms, nämlich dem äußeren Schmelzepithel und der Schmelzpulpa, bilden sich keine direkten Strukturen des reifen Zahnes.

Odontoblasten

Die Mesenchymzellen der Zahnpapille, die an der Membrana praeformativa dem inneren Schmelzepithel und damit den Ameloblasten direkt gegenüberliegen, differenzieren sich zu Odontoblasten aus (Abb. 2B). Dieser Zelltyp bildet das Dentin. Die Odontoblasten geben hierfür zuerst unmineralisiertes Prädentin über ihren der Basallamina zugewandten Pol ab (Abb. 2B). Im weiteren Verlauf werden in das Prädentin dann Apatitkristalle einlagert, wodurch es zu Dentin ausreift. Durch die anwachsende Dentin-Schicht bewegen sich die Odontoblasten stetig von der Basallamina und der Schmelzschicht weg. Sie bleiben aber stets mit dieser über lange Zellfortsätze, die Tomes-Fasern, in Kontakt. Die Dentinkanälchen, in denen die Tomes-Fasern liegen, sind im Präparat als deutliche Canaliculi erkennbar (Abb. 2B). Das restliche ektomesenchymale Gewebe in der Zahnpapille befindet sich unterhalb der Odontoblasten (zur Wurzelspitze hin) und formiert sich in das gallertartige Bindegewebe der Zahnpulpa und in das etwas dichtere Bindegewebe des Zahnsäckchens (Abb. 2A). Im Zahnwurzelbereich liefert das Zahnsäckchen das Ausgangsmaterial für den Großteil des Zahnhalteapparates (Alveolarknochen, Wurzelhaut und Zement).

Die Mesenchymzellen der Zahnpapille, die an der Membrana praeformativa dem inneren Schmelzepithel und damit den Ameloblasten direkt gegenüberliegen, differenzieren sich zu Odontoblasten aus (Abb. 2B). Dieser Zelltyp bildet das Dentin. Die Odontoblasten geben hierfür zuerst unmineralisiertes Prädentin über ihren der Basallamina zugewandten Pol ab (Abb. 2B). Im weiteren Verlauf werden in das Prädentin dann Apatitkristalle einlagert, wodurch es zu Dentin ausreift. Durch die anwachsende Dentin-Schicht bewegen sich die Odontoblasten stetig von der Basallamina und der Schmelzschicht weg. Sie bleiben aber stets mit dieser über lange Zellfortsätze, die Tomes-Fasern, in Kontakt. Die Dentinkanälchen, in denen die Tomes-Fasern liegen, sind im Präparat als deutliche Canaliculi erkennbar (Abb. 2B). Das restliche ektomesenchymale Gewebe in der Zahnpapille befindet sich unterhalb der Odontoblasten (zur Wurzelspitze hin) und formiert sich in das gallertartige Bindegewebe der Zahnpulpa und in das etwas dichtere Bindegewebe des Zahnsäckchens (Abb. 2A). Im Zahnwurzelbereich liefert das Zahnsäckchen das Ausgangsmaterial für den Großteil des Zahnhalteapparates (Alveolarknochen, Wurzelhaut und Zement).

ABBILDUNG 2: Schmelz- und Dentinbildung. A: Das Schmelzorgan beginnt sich zusehends mit Zahnschmelz (dunkelrot) zu füllen. Schmelz- und Dentinbildung beginnen apikal und schreiten nach lateral fort. Basal bildet sich die Hertwig-Wurzelscheide aus. Um das äußere Schmelzepithel herum ist besonders im Bereich der Wurzelscheide die Mesenchymverdichtung des Zahnsäckchens zu erkennen (Pfeilspitzen). Im Bereich der Zahnpapille differenziert sich das gallertartige Bindegewebe der Zahnpulpa aus. Messbalken: 200 µm. B: Nahaufnahme der Schmelz und Dentinbildung. Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich zu hochprismatischen Ameloblasten aus. Die Pfeile markieren die scharfe Grenze zwischen den Ameloblasten und den Zellen des Stratum intermedium (restliche Zellen des inneren Schmelzepithels). Das Dentin ist vor allem an den Dentinkanälchen zu erkennen in denen die Tomes-Fasern der Odontoblasten verlaufen. Die Odontoblasten sezernieren das Zahnbein als zunächst unmineralisiertes Prädentin (blau), das dann nachfolgend ausmineralisiert (zartrosa). Je mehr Schmelz und Dentin prodiziert werden, desto weiter weichen Ameloblasten und Odontoblasten auseinander. Man beachte den Schrumpfungsspalt zwischen Schmelz und Dentin (Artefakt). Färbung: Azan. Messbalken: 25 µm.

ABBILDUNG 2: Schmelz- und Dentinbildung. A: Das Schmelzorgan beginnt sich zusehends mit Zahnschmelz (dunkelrot) zu füllen. Schmelz- und Dentinbildung beginnen apikal und schreiten nach lateral fort. Basal bildet sich die Hertwig-Wurzelscheide aus. Um das äußere Schmelzepithel herum ist besonders im Bereich der Wurzelscheide die Mesenchymverdichtung des Zahnsäckchens zu erkennen (Pfeilspitzen). Im Bereich der Zahnpapille differenziert sich das gallertartige Bindegewebe der Zahnpulpa aus. Messbalken: 200 µm. B: Nahaufnahme der Schmelz und Dentinbildung. Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich zu hochprismatischen Ameloblasten aus. Die Pfeile markieren die scharfe Grenze zwischen den Ameloblasten und den Zellen des Stratum intermedium (restliche Zellen des inneren Schmelzepithels). Das Dentin ist vor allem an den Dentinkanälchen zu erkennen in denen die Tomes-Fasern der Odontoblasten verlaufen. Die Odontoblasten sezernieren das Zahnbein als zunächst unmineralisiertes Prädentin (blau), das dann nachfolgend ausmineralisiert (zartrosa). Je mehr Schmelz und Dentin prodiziert werden, desto weiter weichen Ameloblasten und Odontoblasten auseinander. Man beachte den Schrumpfungsspalt zwischen Schmelz und Dentin (Artefakt). Färbung: Azan. Messbalken: 25 µm.

Tabelle Zahnentwicklung